����ʐM�Q�O�O�V�N�P�O���`�P�Q��

12��27���i�j

�@�@�Y�N��ő��ɏo���B���������}���f�B�Ƃ����}���[�V�A�Ƃ̗F�D�c�̂̏W�܂�ł���B���炭�x��Ă����̂����A���N�P���ɋv�X�̗����J�����ƂɂȂ�A���̑O�j���݂����ȉ�ł�����B�}���[�V�A�̘b��ɐG���̂́A�V�N�������B�����J���̂͂������ǁA�`���{�`���{�J�Â��Ă��������ȁB���N�́A�}���[�V�A�ɍs���@�����܂��悤�ɁB

12��26���i���j

�@�@�����A�N���u�̌�y������ɗV�тɗ����B�R�l�B���́A�R�l�Ƃ��j�q�����ł���Ƃ������Ƃ��B���q�������j�q�����̕��������悢�炵���B���͖��͍��x�����k��I���Ńg�b�v���I���ĉ�ɂȂ����̂����A�j�q�[�����Ȃ��������̂Ǝv����B����Ȃ��Ƃ������ƁA�܂�Ŗ������e�Ă���悤�����A���͒j�ɋ������S�R�Ȃ��炵���B����͂���ō���̂����A�܂���y�ɕ���Ă���̂�����ǂ��Ƃ��悤�B�j�e�Ƃ��Ă͕��G�����c�B���́A�r���ŏo���������A�Ȃ��g�����v�������q�����ۂ��V�т����Ă������B

12��21���i���j

�@�@���������ނɗ���������A��āA���b�L�[�K�[�f���ցB�X�^�b�t�݂͂�ȐԂ��N���X�}�X�X�q�����Ă���B�v�킸�A�u����A�I�[�i�[�̖��߂ł����v�ƌ��ɂ���B�u����͎�����Ȃ��Ƃ����Ӗ��H�v�Ə����X�^�b�t�ɖ₢�Ԃ���Ă��܂����c(*^.^*)�B�Ƃ�����N���X�}�X���ʃ��j���[��H�ׂĖ����ɂȂ�B���ꂱ��4���Ԙb������Ť����ł����肸�ɤ���̌���̃z�e���ɔ��܂�Ƃ����̂Ť���ň��ނ��ƂɁB

12��19���i���j

�@�@�k�R������̋A��́A����������蓹�B�܂����k�R���́u���Ȃ�̓��v�ɂ���B�Ȃ��Ȃ��悢���B����蒋�O���牷��ɂ��邱�Ǝ��̂��ґ�B����ɏ�k�R���̘a�����ɂ��o���Ă݂�B�������ɏ�͐Ⴊ�c���Ă����B�Ȃ����q���b�e�Ƀp�g�J�[���~�܂��Ă��āA���X�ɑގU�B�A�蓹�A�ǂ��ɂ������Ȃ��āA�r���Ԃ��߂ď����������Q�B����̌��ʂ͂����ɂ��o�����B

12��18���i�j

�@�@�a�̎R���k�R���֍s���B�����悭�Ȃ��āA�����������B�̐S��������͓��j���ɑS���n���I����āA�Ɏ������Ă��Ȃ��B���ꂪ�c�O�������ȁB�ŁA���܂����h���Â��ؑ��ŁA�����ށB�g�C�������ʑ���}�ȊK�i������˂Ȃ�Ȃ��B���\�����̂ɂӂ��܂Ə�q�A�����čL�����Ȃ̂́A���z���Č����Ȃ̂��B

�@�@�Ƃ���ŗ[�H�́A�Ȃ�ƉV���������B���ꂪ�������B�f�l���ۂ��������ŁA�Ă����ł��ڂ������ς��B�������A���̂������p���p�����āA��������i�d�ˁB����͂��܂������ˁB��C�ɏh�̈�ۂ��悭�Ȃ��(^o^)�B

12��15���i�y�j

�@�@�@�t�r�i�ɍs���Ă����B��́A�s�[�^�[�p���V���[�����C���ł���B�����E�Q��Ƀ��C���[�������A���̊C���D�ƂƂ��ɋV���[���J��L������͂��B���Ȃ�̐l�C�炵���A2���ԑO����ꏊ�������Ă���l�X������B�������A���荞��ő҂Ȃ��B�ƌ����A�������30���O�ɂ͏ꏊ���m�ۂ��đ҂��Ă������A�Ȃ�Ƌ����̂��ߒ��~�����܂����B�������ĉ��̃��C�����Ȃ���ӂł������c�B�ʐ^�́A����N���X�}�X�c���[�B��������ϋq���������āA�قƂ�ǃV���[�͌������B

12��11���i�j

�@�@���������w�����ق́u�I�Z�A�j�A��q�C�W�v�̍ŏI���B�J�̓��A����80�L���𑖂点�āA�Ȃ�Ƃ�����B���ԗ������������A���ꗿ���n���ɂȂ�Ȃ����A�d��������̂ɁA�Ȃ�ŋ삯�����̂��낤�B�ł��A�����������̂��B

�@�@����͑����m�B���s�^�l���n�߂Ƃ��ă~�N���l�V�A�A�|���l�V�A�ւƐl�ނ��L����ߒ����B�����K�ꂽ�\�������A�p�v�A�E�j���[�M�j�A�Ȃǃ����l�V�A�́A���I�ȓ��Â����̈ړ������A���̐�ɗ����ɂ́A�V���ȏ������K�v�������̂��낤�B

�@�@���Ȃ݂ɓ��ʓW�����łȂ��A��ݓW���������A���Ȃ�W������ꊷ���Ă��āA�u����̓����v��`���Ă���悤���B���Ƃ��Ίό��n�ɂ悭���錻�n�̃X�[�x�j�A�E�V���b�v�̍Č��܂ł���B�܂��r�㍑�̊ό��n�ł́A�S�~�̋ʂ𗘗p���č��ꂽ�I���`���Ȃǂ��W������Ă����B�����ٓW���Ƃ��ẮA�V���Ȏ��������������B�`�����̂Ƃ��A����Ȃ��̂���̒E�炪�n�܂��Ă���̂��B�����҂̃R���N�V�����������āA���낢��l���Ă���Ȃ��B

12���V���i���j

�@�@��邩��A�n�ɗ��Ă��邪�A�����̗p���͌ߌォ��B�����Œ�����L���s�������ɑ��������B�����ɂ���u�A�����Ȗ`�����v�ɍs���C���߂��B����ς�T�����`�����ƌ��ɂ��Ă���g�Ƃ��ẮA�����͐��n�ł��傤(^o^)�B

�@�@�Ƃ��낪�A�����ȃX�|�[�c�����̒��ԏ�ɎԂ��~�߂Ă��A�ǂ��ɖ`���ق�����̂��킩��Ȃ��B�قƂ�ǔ��n���ŁA������������̂ł���B.jpg) �@���̂Ƃ���A������́A�n���Ɍ������Ă���B����́A�X�͂��N���o�X���C���[�W���Ă���̂��������B�ł����āA�Q�d�̔��������J����ƁA��t�B�ǂ���玄���������߂Ă̋q�炵���B���������E�����ē����Ă����B�ŏ���17���̉f�������āA���ꂩ��W���ցB

�@���̂Ƃ���A������́A�n���Ɍ������Ă���B����́A�X�͂��N���o�X���C���[�W���Ă���̂��������B�ł����āA�Q�d�̔��������J����ƁA��t�B�ǂ���玄���������߂Ă̋q�炵���B���������E�����ē����Ă����B�ŏ���17���̉f�������āA���ꂩ��W���ցB

�@�@���嗧�̊G�{�܂ł��邪�A�Ȃ��Ȃ��Â��Ă���B�܂��A�q�������ƐA���t�@�����������݂��Ă���ł͂��邪�B�̌��R�[�i�[�ł͌�����Ƌɒn�e���g�ɓ��邱�Ƃ��ł���B�e���g�ɓ����ċ����̂͋����đ����L���Ȃ����ƁB���͐A�����Ȃ̐g����162�p�����Ȃ��A���j�Ȃ̂������B

�@�@���̂ق��A�}���R�[�i�[�������āi�ْ��E�u�s�v�c�̍��̃����l�V�A�v���������I�j�A���Ƃ��Ă͊y���߂���B�����A1���Ԃ�����Ƃ̑؍ݒ��A���ȊO�̋q�͗��Ȃ������ȁc�B

.jpg)

12���P���i�y�j

�@�@�������A�ޗnj��X�ъ��w���җ{�����C�̍ŏI���B����͊����s�̐��T��ˑO�ł���B���́A���̂P�T�Ԃ͓{���̓��X�������B���j�����瓌�������蔢�V���|�W�E���A�����V�j�A�N�ƃV���|�W�E���A������w���J�Z�~�i�[�c�c�Ƒ����āA���̌��C�Œ��߂�����B���Ȃ��ꂪ�g�̂ɗ��܂��Ă��銴���B����ł��A���́u�ޗnj��F��̐X�ъ�����w�����v�����i�j�B���̌����ō���͔����Ă��������ȁB�N���A�Ă�ł���܂��B�������A������(�܁[��)�B

�@�@

�@�@

11��24���i�y�j

�@�@�������Q���A���ŁA�ޗnj��X�ъ�����w���җ{�����C���Ă���B�Ȃ�ō��X�c�c�Ǝv��Ȃ��ł��Ȃ����A�[���킯������̂ł���i��j�B�����A���e�͈����Ȃ��B�X�ъ���������ۂ̐S�\����e�N�j�b�N���w�Ԃ��Ƃ��ł��邩�炾�B���x�A������Â��錤�C�i����������͗ыƊW�ҁj�ł����p���Ă݂悤�B

�@�@�Q���҂́A��Q�O�l�����A�����͒c��̐�����ۂ��l�X�B����ɋ��E�E�ۈ�҂Ȃǂ��ڗ��B�Ȃ�قǁA���������l���{�����e�B�A�ȂǂŊ�����Ɋւ��n�߂��̂��B�����Ƃ��A�w���Ҍ��C�Ȃ̂ɁA�P�Ɋ�������ɂ����̂��Ǝv����l�Ƃ�������悤(^^;)�B�V�C�͂悢���A���t�͂��ꂢ���A�ޗǎs�̓s�S���ŗV�ׂ���B���ۂɎg�����ꏊ�́A��ʂ�ɖʂ����X�H���ɖт̐������悤�ȏꏊ���������A�����ł������炪�ł���ȁA�Ɗ��S�B

11��18���i���j

�@�@���s�̎��R�j�����قŁu���E�ő�̗����W�v�B���������I��������Ǝv���čs�����̂����A���\����ł���B�����ق͂�������͗l�ւ����āA���̓W�������ݓW�Ƃ͐藣�����ʓ��B��ݓW���̋����̃��v���J�������������̂����c�c�B���ĉ��b�T���������g�Ƃ��ẮA��͂苻���̂��鐢�E�ł���B

�@�@���i����ѕ����͌^�ł��A������P�c�@���R�A�g���X�ɒ��ڂ��W�܂��Ă��邪�A�����������̂́A�����̗����̑傫�����A�قƂ�ǎ�̂Ђ��ł��邱�Ƃ��B�������g���{���`���E�ɋ߂��B�������n��ł͎l��ł��邢�����ƁB���Ȃ�s�i�D�B

.jpg) �@

�@.jpg) �@

�@

�@�@�Ƃ���ŁA���������߂��ɗF�l���Z��ł���̂œd�b���Ă݂悤�Ǝv�����̂����A���������s���I���̓��[���B���̗F�l�͌��҂̋��ܐa�玁���������Ă��邱�Ƃ�m���Ă���̂ʼn������邱�Ƃɂ����B�����́A�X�Â���̐��E�ł́A�Ȃ��Ȃ��̗L���l���B�����̂���m���Ă���B�������A��ʓI�ɂ͖������낤���A�Ƃ��ɉ��������܂��Ƃ��A���h�����悢�킯�ł͂Ȃ��B���łɎ��O�̐��_�����ŕ[�͐L�єY��ł���B����ł���������C�����ɂȂ����҂����邱�Ƃ��A�܂����B�i�[��ɗ��I����ꂽ�B�j

11��14���i���j

�@�@�����́A�܂������A��̂��i���Ȃ̂ŁA���@�Ɋe�n��K�ꂽ�B�ߑO���́A�������肢������ЁB�`�b�v����{�Y�̉a������Ă��鏊�ł���B�����ޗ��ł������ɉ��R�{�͍��������B

�@�@�����Čߌ�́A����s�����̕��ʂɌ��������A����̃����o�[��������A�������Ă����Ă���A�܂��ē����ďo�Ă����l�������B�������ŖK����ۂ�A�����ƌ���s�A����Ɏs��c�����m�o�n����H��炪�}���Ă���ĖʐH�炤�B�����Ď��X�ƈē��E������Ă����B�����������ǂ��납�A�����C�̗������R�����g�����Ȃ��Ă͂����Ȃ�(^^;)�B������āA���\������B����ł��A���Â̐l�X�����X�Ȃ�ʎv���ŊX�Â���Ɏ��g��ł��邱�Ƃ�m�邱�Ƃ��ł����B���Ă��̒��́A�؍ނƉ��m���Ɗ�n�Ƃ��ĉh�����䂦�̎v�����낤���B

�@�@

�@�@.jpg) �@�@

�@�@

���Â̖ؑ�3�K���ē������o�^�������@�@�@�@���ݒ��̉����t���u�������v�B�̖̂x��^�͕�����ڎw���B

11��13���i�j

�@�@�{��֔�ԁB�����������ŁA�������B�u���T���ŊW�҂Ƙb���Ă���ƁA�v���O�ɃR�����g���������Ă���l���A���X�Ɨ���B�������ȑO����̊�Ȃ��݂����A�����Ȃ�m�荇������Î҂ɐ������悤�Ǝv���ƁA�u�l�b�g�Œm�荇���܂��āc�v�Ƃ������ƂɂȂ�B���肪�����̏ꍇ�A������ꂻ����(^^;)�B����A�O��ɖK�ꂽ���ɒm�荇�����l�X���A�W�܂��Ă��ꂽ�肵�āA�Ȃ����₩�ɉ߂������B

11��11���i���j

�@�@10���A11���ƕ��Ɍ��̒O�g�s�ɗ��Ă���B�{���͒O�g�؍ރt�F�A�Ƌ������@��������w����c�c�\�肾�����̂����A�����ɂQ���A���ōu���������Ă��܂����B�܁A����͍��k��݂����Ȃ��̂����A�����͐_�˂���̂��q����B��͏Ă����ŁA���������Ō{���������Y�ΏĂ������������B���A���͉B�ꂽ������̖ړI���A�����B�O�g�ƌ����C�m�V�V�Ǝv���������������낤���A���͂��܂�V�J�������I�ɑ����Ă���B�R�Ɍ����Ă��ڂɂ���̂̓V�J����Ƃ��B�����ŁA�쏜�����V�J����o����Ђ��o�ꂵ�Ă���B���́A���̎�ނ��l���Ă����̂����A�t�F�A�ɂ͗��Ă��Ȃ������B���A�V�J���̎��H�̔��͂��Ă����̂ŁA���\�H�����B

�@�@�V�J���́A�����Ȃ����邩��D���������o�邪�A�����@���̂Ŗ�����������ς��B���H�͒P�Ȃ鉖�Ă������A�ǂ����Ȃ�J���[�����Ƃ��X�L���L���Ƃ��A���낢��Ȓ����@�ŏo���Ăق��������B���ꂩ��̃g�����h���O�g���������B

�@�������H�R�[�i�[�B�ł���ΒY�ΏĂ��ɂ��Ăق��������ȁB

�@�������H�R�[�i�[�B�ł���ΒY�ΏĂ��ɂ��Ăق��������ȁB

11���T���i���j

�@�@�ޗnj����ցA�u�X�ƁE�R�Ɓv�⏕���̌��ŏo������B�Ȃ��Ȃ���͌������̂����A�S���҂�����܂��Ă���Ă���̂Ŋ��҂��悤�B���Ȃ݂Ɏ����́A�É���w�ъw�ȏo�g�̐�y�������B���Ԃ���������A�啧�a�̎B�e���J�Ò��̐��q�@�W�ɍs�����Ƃ��l���Ă����̂����A���x�͉J���~���Ă��������A���q�@�W�͑�ςȍ��G�͗l�̗l�q�Ȃ̂Ńp�X�B

�P�P���Q���i���j

�@�@���́A�x�߂ɂ��������I�V���C�ɐZ�������B�����Z���邾���ŁA�����́i��U�����j��߂Ă����B�ׂ̏����C���琺������̂ŁA�Ȃ��ޏk����(^^;)�A�Ђ�����Ɖ��𗧂ĂȂ��悤�ɂ��Ă����B�����ō����́A�Ȃ�ƒ��T�������ɋN���āA��������ƒ��������������Ă��钆�A�Z�������B�c�O�Ȃ���܂��B�ł��A�J�����͔��Q���B���X�Ɠ����Ă��낢���B�I�V���C�́A��͂�����鎞�ԑтɓ���̂���ԂȂ̂��B

�@�@�h���o��ƁA�F��Ó��̉ʖ��W����犲������O�ꂽ���[�g�𑖂�Ȃ���A�A�r�ɂ��B����ɂ��ǂ蒅�����̂͌ߌ�S�������B�A�蒅���ƁA�����Ɏd���̓d�b�������������B�����Čߌ�U���ɂ͏o�������B�k�C�����痈���F�l������ė������炾�B�v���Ԃ�Ɉ����Ĉ��B�k�C���̊��蔢�̐������ɍs���Ă����Ƃ��ŁA���x�k�C���̔�����������悤�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@�@�ߌ�X�������ɕʂ�āA�ƂɋA��͂����A�A��ۏǂɂȂ��āA�J�t�F�o�[�E���j�J�[�m�Ɋ��B���C�������ނ��A�������ɂ��Ƃ��ƂƃJ�E���^�[�Ŗ����Ă��܂����B

�P�P���P���i�j

�@�@��U��ޗnj��s�����s����������Ƃ��������ɌĂ�Čܞ��s�哃�ɍs���B�ޗǓ쐼�����ܞ��s�Ɩ씗�쑺�A�\�Ð쑺�̎ƒm�����o�Ȃ���A����Βn�悲�ƂɊJ���s�����̃^�E���~�[�e�B���O���B�u����A���c���s��ꂽ���A���͒��q�ɍڂ��ăp�J�p�J�������Ă��邤���ɁA���\�݂�ȍD���Ȃ悤�ɔ����H����悤�ɂȂ��ė���B�l�������Ȃ��A���Ƙb���₷���̂��B���Ȃ肽�E�����āA���X�b���l��������B�����o��̂́A��͂��ÁA���H���B�����ĐX�т̊Ǘ��B�ʂɉ������_�͏o�Ȃ��̂����A�������Ă������i�����Ƃ������Ƃ��낤���B�K�X�����ł�����A�܂���ł����邪�A��������킹��Ӗ�������̂��낤�B

�@�@�������A�i����̕������u���ԂƂȂ�܂����̂Łc�c�v�ƏI��点�悤�Ƃ����B�ׂ��r��m���Ɓu������������オ���Ă����Ƃ���Ȃ̂ɂȂ��v�Ǝc�O�������B�Ȃ�ł�����s���܂ޓޗǖk�����̌��������T�J���ꂽ�炵���B�����ł͂ǂ�ȕ��͋C�������̂��낤�B

10��28���i���j

�@�@���낢�낵����݂Ƃ������������āA��a�S�R�̓c�ɒ��̃T�����ŊJ���ꂽ�̎�̃R���T�[�g�ɍs���B�j�Ə��̃��j�b�g�Ȃ̂����A�ʂ����č���u���C�N���邩�c�c�B�����Ă���ƁA�m�g�j�́u�݂�Ȃ̉́v�݂���(;^_^A�B�����{�[�J���́A���ʂ����邵�A�Ȃ�Ƃ��Ȃ邩������Ȃ����A�j���́c�c�B���Ȃ݂ɉ��ɂ́A�O�c�@�c�������s���c�����Ă����B��a�S�R�s�������Ă����B�e�̃R�l�N�V�����̐������킩��(^^;)�B�Ƃ����킯�ŁA���s�c���Ɩ��h�����������Ƃ��A���n���ȁH�H�H

10��26���i���j

�@�@�����͌��������ɓ����E�呺���ӂ̗ыƒn���ē����Ă���������A���тɂ���ς蒷��Ȃ�Ɓu�`�����|���v�����]����B����ƁA������肪����炵���A�߂��ɂ���u�`�����|�����v�ɂ͍s�����A���Ȃ�Ԃ������|���̒��ؗ����X�ɘA��čs���Ă�������B���łɒ����͉߂��Ă��āA���������B����łǂ�ȃ`�����|�����H�ׂ���̂��A�Ǝv���Ă���ƁA������������`�����|���́A�ӊO�ƒn���B�ʂ���C�}�C�`�B�������ɋ�͂��Ȃ�̎�ނ̊C�N���̂������邪�c�c�B�ƁA����H�ׂ�ƁA�������B�Ⴄ���B�X�[�v���Z���ŁA��̈��̏������ʏ�Ƃ͈Ⴄ�B����͔������B�����A�{��̃`�����|�����B�ɂ߂Ė��������̂ł���B

10��25���i�j

�@�@�������B�эދƂ̖h�БS�����ɌĂ�Ă����̂����A�}���Ă��ꂽ�̂́A������w����̓������B�قƂ��10�N�Ԃ�̍ĉ�낤���B�����A���N�Ă����������Ƃ��B�A��q�̂��鏗���炵�����A������̏،��Ǝʐ^�ɂ��ƁA�Ȃ��Ȃ��̔����̏�A�f�G�Ȑl�����������B����ł́u�P�v�ƌĂ����Ă���Ƃ��i�j�B�����Ɛg�̖��ɁA�����l���Q�b�g�����̂��Ȃ��B����ς�ł��Č������Ă͂�����B�ƁA����͎���(^o^)�B

10��24���i���j

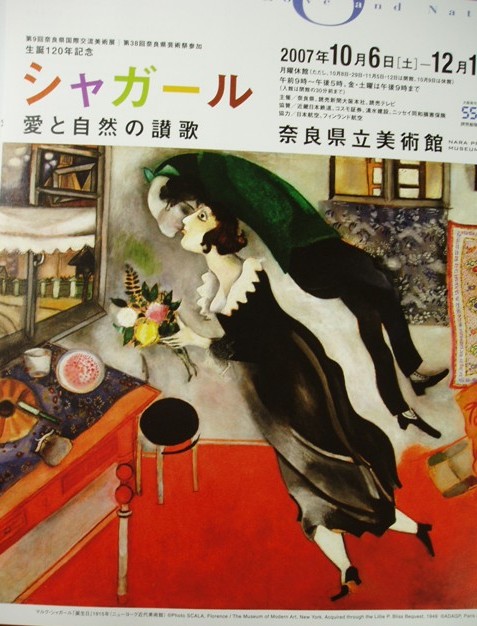

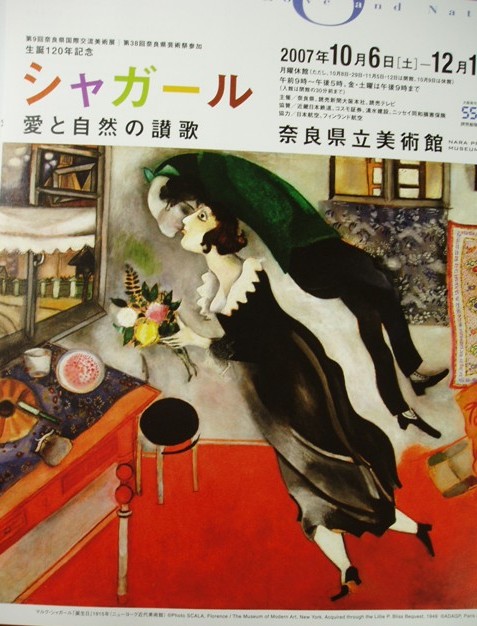

�@�@�ޗnj����ցu��v�ցB�����I���ċA�낤�Ƃ���ƁA���܂��ܓޗnj������p�قŁu�V���K�[���W�v�����Ă���̂ɋC�Â��A�v�킸����B

�@�@�Ȃ��Ȃ��̈�i�����ł������B�������N��ʂɌ��čs���ƁA�V���K�[���̕ʂ̊�ɋC�Â��B��ʂɌ�����u���̎]�́v�Ƃ��Ẳ�Ƃł͂Ȃ��A�Â��T�������[�w�S�����������B�Ƃ��ɎႢ���́A�������������Ă��āA�S�̕Y�����������悤���B���ɃT�C�P�f���b�N�ȐF���ƃf�U�C������A���̓����N��A�z����B�����Ɍ����āA�������ʂ���Ƃ��낪����̂ł͂Ȃ����c�c�ƁA�����Ō��݁u�����N�W�v���J���Ă��邱�Ƃ������|�X�^�[���������B����͍s�������Ȃ��B

�@�V���K�[���̊G�����̂܂܍ڂ���Ɩ��ɂȂ肻���Ȃ̂ŁA�`���V�̎ʐ^�B

�@�V���K�[���̊G�����̂܂܍ڂ���Ɩ��ɂȂ肻���Ȃ̂ŁA�`���V�̎ʐ^�B

10��22���i���j

�@�@���A��肩�瓌���Ɉړ��B�{���͋A���\�肾�����̂����A���ւ̍ŏI�q��ւ��������ĎR�̒�����������ɂ͊Ԃɍ���Ȃ��B�����łƂ肠�����V�����œ����܂ŁB������w��Ȃ��Ȃ��L��l�B�e���̋Ȃ�n������Ȃ���̓����ł���B�����č����́A�A��O�ɔ_���Ȃ́u����҂̕����v��`���B�����Ő�̏����u�t���o�i���Ă���̂ōĉ�B�����`���āA���悢��A�낤�Ƃ�����A�і쒡�̐E���ɂ��܂�A���A�������邱�ƂɂȂ����B���x�J����銄�蔢�V���|�W�E���̌��ŔM�ِU����Ă�����(^o^)�B���x�����A�邼�A�ƐV�����ɏ�荞�ނƁA������u�M���o�Ċw�Z���ނ��Ă���v�Ƃ̘A���B���������Ă��Ȃ��B�o�^�o�^��������4���Ԃł������B

�@�_����1�K�́u����҂̕����v�B���Y�ނ̃I�t�B�X���i�̓W���B

�@�_����1�K�́u����҂̕����v�B���Y�ނ̃I�t�B�X���i�̓W���B

10��21���i���j

�@�@������茧��ւցB��O�u�����ς܂��A�Ǖ@�k�̏M�V�����y���݁A���������������@���A�[���A�����ցB

�@�@�����ł��W���[�W���[����H�ׂ�\�肾�B�������A��������C���̗[�H�ɂ���ɂ͂��Ɛh���B�������݂����B�����ŋ������ɓ���B�Ȃ��Ȃ��悢�X��I�ׂ��B���������ɂȂ��Ă͂����Ȃ��̂ŁA�t�[�h�ŗ��̂͂R�i�B�h�g����G�r�̂���g���B�ǂ�������i�ŁA���ɂ��܂�Ȃ��B�����čŌ�������Ăƃ}�C�^�P�̊g���B�o�Ă��ċV�����B�z���̂Q�{�A����R�{�̑傫���B�����߂�قǂł͂Ȃ����B����͈�l�ŐH�ׂ�ʂł͂Ȃ����B�������A�c���̂��Ȃ��B�������ƐH�ׂ�B���͌����Ă���̂Ŕ��������B���ǂԂ낭�����������ق됌���C���B�������A�����ɂȂ���������B�W���[�W���[�˂͂ǂ�����H�@�H�ׂ������ǁA����Ȃ����B�������A�U���ŕ������悤�B

�@�@�������Ė�̉J�܂���̐��������������B�ɉ؊X��H�n�܂ł�����������B����ƁA�Ȃ��Ȃ��ʔ������ȓX������̂��B�����́A������Ǝ�Ҍ����̃J�t�F�o�[���B������͒�����H�ׂ�ꂻ���B���₢��A�H�ׂ��Ⴂ����B��������̂��B�w�g�w�g�ɂȂ�܂łق��������āA�Ƃ��Ƃ��Ō�ɃW���[�W���[�˂̓X�B�c�c�悵�A��������������B

10��20���i�y�j

�@�@���悢�捡����苭�s�R�̉���? ���͂��܂����B�܂������ɕ��Ɍ��O�g�s�ŐX�уr�W�l�X�m�B��������Ă����u�t�Ƒ��w�ō������āA���n�������A�݂�����u�`�B�e�[�}�́u�c�Ɓv���B�R�̎Y�i�������ɔ����Ă������B���̍��Ԃɗ����̖؍ރt�F�A�̑ł����킹�����āA�ߌ�͓��}�̎��Ԃ܂Ŕ��p�قŒO�g���A��L�O���p���Łu���[���b�p�G��W�v���ӏ܁B�o���r�]���h�̊G�͍D���ł���B���ꂩ����}�ő��ɂ��ǂ�ƁA�����ɈɒO��`�ցB����������֔�ԁB�J�̂��ߒx��āA�z�e���ɒ������̂͂X����啝�ɉ���Ă����B�����A����ł����^����H�ׂ��Ȃ��c�c�B

10��14���i���j

�@�@�܂�����g��ցB�z���g�A�悭�g��֍s���B�������œ��͂��낢��o�����B����Ȃ���������������āA�ǂ����Ă��邩�l���Ȃ��瑖��B�����������犲�����Ԃ���������������A���������Əa���n�܂�̂ŁA�ǂ̓��ɂ���邩�c�c�Ƃ��낪�A�ŋ߂����������������܂ŏa���������Ȃ��Ă����B����m���Ă����̂��ȁB����A���܂��܂���Șb�ɂȂ������ɁA�ʂ̃��[�g����������B�Ȃ�قǁA�\�ɕ����Ă������A���������������������B�L�����Ȃ����ŃX�s�[�h�͏o���Ȃ����A�����͒Z���Ȃ邩�玞�Ԃ��S�̂Ƃ��Ă͑����Ȃ邩���B

�@�@�����ō����́A�s���A�肻�̓����g�����ƂɌ��߂�B�ǂ�ȏȂ̂��A�܂��C���v�b�g���邽�߂ɁB

�@�@�Ƃ��낪�A�����Ȃ�a�ɓ����Ă��܂����B�Ȃ�ƑO���_�`���B�����A�����͂��ՂȂ̂��B��������J���ł͂Ȃ��B�A�`�R�`�ōՂɂԂ���B�܂��^�̂Ȃ����ƂɁA�₽��M���ɂ�������������ł������B���ʓI�ɂ́A�ȑO�̓��ƂقƂ�Ǖς��Ȃ������B����ł�����́A�ɂ���Ă��̃��[�g���g�����B

�@�@��͂����l�b�N������A�����͎��Ԃɂ���Ă͏a���Ă���悤���B���������������ʼn҂������Ԃ��A�����ŏ���Ă��܂��B�����ŋA��́A�l�b�N���p�X����܂��ʂ̔�������T���B

�@�@���₠�A�������ċg��ւ̓����o���Ă����̂���B

10���U���i�y�j

�@�@���ɏo�āA�X�т̎s�i�v���O�Q�Ɓj�̌���V���{�̌Ö{�s�ɏo������B�������������������A�����Ė{��I�ԍŒ����N���N�����ē��������Ȃ��B���̂��ߎ��n�͂Ȃ��c�c�Ǝv�������A�P���̌Â��V�����������B���a�R�O�N���s���u�R�E��E�T���v�i���[��Y���j�B���̋H�ł͒m��ꂽ���̖{���B���������i������ƁA�Ȃ�ƂT�O�~�B�@��o�����Ƃ����Ɏ�ɁB����Ƃق��ɂ������[���{�����X�Ɩڂɓ���B�s�v�c�Ȃ��̂ŁA����܂Ŗڂɉf��Ȃ������̂ɁA�ډB�����O�����悤�Ɍ�����B

�@�@�����ĉ�v�ɏo���ƁA����A�̐S�́u�R�E��E�T���v���P�O�O�~�ƌv�Z����ł͂Ȃ����B�u�T�O�~�̃��x���������Ă���v�Ǝ咣����ƁA�ǂ����P�O�O�~�ψ�̒I�������炵���B�X��A�������Ɩ����������ɁA�Ȃ���^�_�ɂ��Ă��ꂽ�B(@_@)�@�T�O�~�Ƃ������[�ȉ��i�͌v�Z�O�������̂��낤���B���₠�A����Ȃ��n�v�j���O���y���߂�Ö{�s�ł���B

10���R���i���j

�@�@�����A�g��ցB�{����߂����~�������Г���o���B�挎�X�����s�������A���̍ۂ͓o��͎ԂŁA����͓���T��������ȂǍ�Ƃ���̂���ړI�B�����ō���́A�������莩���̑��Ŗ������̐�㑺�ւ̓��̂�𖡂키���߂ł���B

�@�@���́A���\�ʓ|�������̂́A�A����ǂ����邩�A�Ƃ�����肾�B���肷��ƁA�A����������ƂɂȂ�B�������ɍĂѓ��z���͂��Ȃ��Ƃ��Ă��A���L�������鎩���ԃg���l����������̂͐h���B�����ōŏ��ɑ��܂ŎԂōs���āA�o�X�̎������m�F���āA���ꂩ��~���Ɏ���ĕԂ��āA�Ԃ�u���ēo�肾�����B�Ȃɂ���o�X�́A�Q���ԂɈ�{�����Ȃ��̂��B�����ƃR�[�X�^�C�����v��Ȃ���A�܂�ŃK�C�h�u�b�N�����悤�ł��������A�K���\���肩�Ȃ葁�������z���ĎR������A���ɒ������B�������̂̓o�X�̎��Ԃ̂Q�O���O�������̂ŁA�������ƃo�X�Ŋ~���ɂ��ǂꂽ�B

�@�@��l�ŕ������ƂŁA�V���Ȕ���������B���낢��l���邱�Ƃ��ł����B�ʂ����āA�����ő̌��������̂���y�q���̎���������邱�Ƃ��ł��邩�B

�@�@�@

�@�@�@ �����т̒��ɂЂ�����ƍ炭�ފ݉�

�����т̒��ɂЂ�����ƍ炭�ފ݉�

���y�q������ɐς܂ꂽ�Ǝv����ΐς݁B���Ԃ��ʂ����߂ɕ��L�ł����������Ă���B

10���Q���i�j

�@�@�����́A���̊w�Z���̈���B������́A�s������ȂǂȂ������B���w�����Ⴀ��܂����c�c�B�����������O���疺�́A�u���Ȃ��Ă��悢��B���Ă̓_���v�Ɖ��x���O�������ł͂Ȃ����B�����܂Ō���ꂽ��A�s���Ȃ�����Ȃ�܂���i�j�B��������ߌ�̕���`���ɍs���B����ƒm�荇���̕v�Ȃ����āA����Ȃ�̐l���̕ی�҂�����B���̎p�͂قƂ�ǂ킩��Ȃ����A�o�鋣�Z������̎d���͕����Ă����̂ŁA���ݎB��(^o^)�B

�@�@����オ�����̂́A��͂胊���[���B���҂����l�����邩��A�ꍇ�ɂ���Ă͍�����������̂����A���ɂR�l�S�l�Ƃ��ڂ���������I�肪����B�����ƌ����Ԃɍʼn��ʂ���g�b�v�ցB�劅�тł���B���̑I�肪�N���X�̐ȂɋA���ė������́A�݂�ȃX�^���f�B���O�E�I�y���[�V�����B�N���X�̉p�Y�����ł������B�ʔ����̂́A���̑I��̕ی�҂�����Ƌ����̚��ĂƉ����A�ی�ғ��ł����̐e���p�Y�����B���₠�A�y�������B���Ȃ݂ɖ��������[�̑�ꑖ�҂ŁA�݂�Ȃ��t���C���O���Ă��߂����̂́A��������Q�ʂɎ��܂����B���A�����[�ŏI�ɂ͂��邸�鏇�ʂ𗎂Ƃ����B

�@�@���Z���I���ƋA�������A���������ʐ^��������āA�A������Ɍ�����B���w�ɍs���Ă������ƂɋC�Â��Ă��Ȃ������͗l�B�������Ɍ������̂́u�X�g�[�J�[��v�@(-_-)(-_-��)(����)

������O�́A����ʐM2007�N4���`6����

���y�֎q�T�����@�@�@�@�X�уW���[�i���X�g

.jpg) �@���̂Ƃ���A������́A�n���Ɍ������Ă���B����́A�X�͂��N���o�X���C���[�W���Ă���̂��������B�ł����āA�Q�d�̔��������J����ƁA��t�B�ǂ���玄���������߂Ă̋q�炵���B���������E�����ē����Ă����B�ŏ���17���̉f�������āA���ꂩ��W���ցB

�@���̂Ƃ���A������́A�n���Ɍ������Ă���B����́A�X�͂��N���o�X���C���[�W���Ă���̂��������B�ł����āA�Q�d�̔��������J����ƁA��t�B�ǂ���玄���������߂Ă̋q�炵���B���������E�����ē����Ă����B�ŏ���17���̉f�������āA���ꂩ��W���ցB.jpg)

.jpg) �@

�@.jpg) �@

�@

�@�@

�@�@.jpg) �@�@

�@�@ �@�������H�R�[�i�[�B�ł���ΒY�ΏĂ��ɂ��Ăق��������ȁB

�@�������H�R�[�i�[�B�ł���ΒY�ΏĂ��ɂ��Ăق��������ȁB

�@�V���K�[���̊G�����̂܂܍ڂ���Ɩ��ɂȂ肻���Ȃ̂ŁA�`���V�̎ʐ^�B

�@�V���K�[���̊G�����̂܂܍ڂ���Ɩ��ɂȂ肻���Ȃ̂ŁA�`���V�̎ʐ^�B �@�_����1�K�́u����҂̕����v�B���Y�ނ̃I�t�B�X���i�̓W���B

�@�_����1�K�́u����҂̕����v�B���Y�ނ̃I�t�B�X���i�̓W���B �@�@�@

�@�@�@ �����т̒��ɂЂ�����ƍ炭�ފ݉�

�����т̒��ɂЂ�����ƍ炭�ފ݉�